アンコンシャス・バイアスとダイバーシティ推進①2025年版 ~単発の研修で終わらず、行動につなげるアプローチ~

なぜ単発の研修だけでは変化が続かないのか~

※本レポートは2024年11月に実施したセミナー、「アンコンシャス・バイアス対処を組織の力に変える」の内容を抜粋し、作成しています。

セミナー全ての内容はアーカイブ配信でご覧ください。

→→セミナーのアーカイブ視聴はこちらから

はじめに

近年、多くの企業でダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン(DE&I)推進が人材戦略として掲げられています。その目指すものは、単に多様な人材を確保することではなく、多様性を「組織の力」に変え、意思決定の質を高めることにあります。それがエンゲージメントの向上や人的資本経営の強化にもつながるとも言えます。

しかし、真のDE&Iを実現する上で、「アンコンシャス・バイアス」は大きな障壁となります。

本資料では、アンコンシャス・バイアスの影響、企業が直面する課題、そして効果的な対策について解説し、行動変容へのアプローチをご紹介します。

スピーカー

株式会社チェンジウェーブグループ

代表取締役社長CEO

佐々木 裕子

なぜアンコンシャス・バイアスに着目するのか

●経営戦略としてのアンコンシャス・バイアス対処

多様性がこれからの企業経営、組織マネジメントにおいて極めて重要であることは言うまでもありません。

その理由は以下の点にあります。

・多様な視点が集まり、適切に意見が出せる環境があれば盲点は小さくなる

・同質化した集団では意思決定の精度が下がるうえ、変化の激しい市場環境に適応できないリスクがある

・人的資本経営の中核としてDE&Iの推進が求められている

・多様な価値観、働きがいを受け入れる企業文化は従業員のエンゲージメント向上につながる

・イノベーションの源泉となり、競争力を高める

当社セミナーではこれらについて、調査研究やデータをもとにお伝えしています。

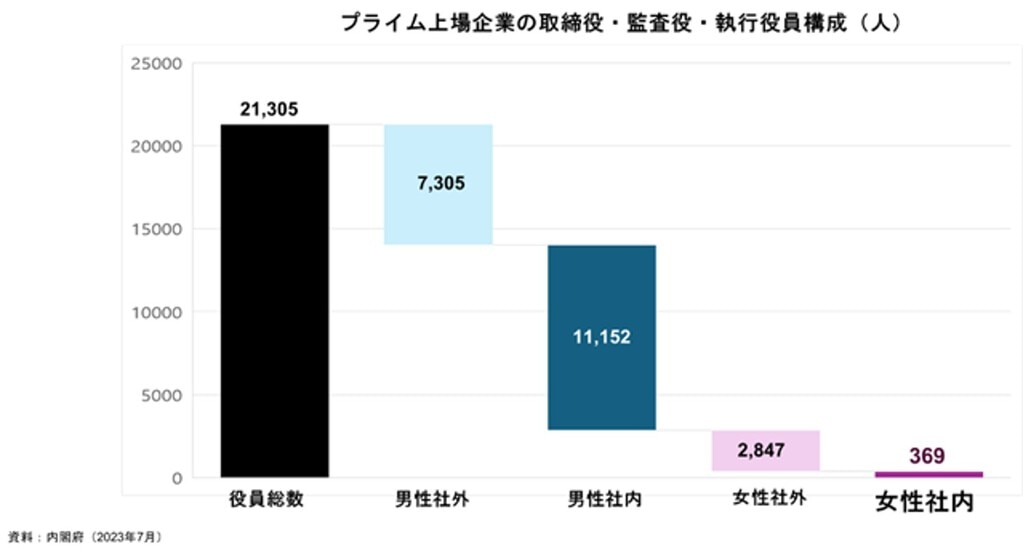

●企業における「意思決定層の多様性」

しかしながら、日本のプライム上場企業では、約2.1万人いる役員のうち、社内から登用されている女性役員は400名未満というのが現状です。構造的要因のほか、アンコンシャス・バイアスがもたらす経験やキャリアパスにおける「微差」の積み重ねが影響している可能性が高いと考えられます。

また、生成AIが生み出す情報や画像も、適切な処理を施したものでないと、人間のアンコンシャス・バイアスが反映されることが明らかになっています。アンコンシャス・バイアスが日常的に、無意識のうちに形成・再生産されていることを示しています。

アンコンシャス・バイアスのメカニズム

●脳の省エネ機能との終わりなき戦い

一方で、アンコンシャス・バイアスは皆さんが持っている、脳に必須の機能です。

情報処理、認知を効率的にしていくために備わったもので、脳は無意識にパターン認識を行い、意思決定を瞬時に行っています。

” Nature”(総合科学ジャーナル)にもバイアスが発動する仕組みが論文として掲載されていますが、一番原始的なところでは蛇が出たらパッと逃げる、というくらいのリスク回避機能を持っています。

しかし、この機能が「偏った思考」や「不公平な判断」を生み出す要因にもなります。

例えば、

・「男性=仕事優先」「女性=家庭優先」といった無意識の思い込み

・「年齢が若い=経験不足」「シニア=柔軟性がない」といった固定観念

・異なるバックグラウンドを持つ人への警戒心

・同質性の高い集団での意思決定に対する過度な評価

こうしたバイアスが、意思決定や評価に影響を及ぼすことが問題視されています。

●アンコンシャス・バイアスが与える影響

このように、必須の機能である一方で、今、企業で問題視されているのは、アンコンシャス・バイアスが「コミュニケーション」「機会提供」「登用」「多様なリーダーモデル」「イノベーションを生む環境」など、人材育成やチームマネジメントに留まらず、企業成長にも悪い影響を与える場合があるからです。

人材登用、機会提供の不均衡:属性、年齢による偏り、配慮による機会損失

評価の偏り:無意識のうちに特定の属性の人材、自分と似たリーダースタイルの部下を優遇する

組織文化の硬直化:多様性の欠如によるアイデアの停滞

こうした課題については、職場でもなんとなく気づいてはいるが放置されている、ということが起こり得ます。概念論で終わらせず、行動変化や風土醸成につなげるためには、複数年施策を設計して進めていく必要があります。

学習・研修だけではアンコンシャス・バイアスの課題は解決しない

●一般的な研修の限界

アンコンシャス・バイアス研修がうまく進まない、成果が出ない理由として、以下の点が挙げられます。

・「あなたはバイアスを持っている」と糾弾するだけの研修は逆効果になり得る

・受動的な学習だけでは行動変容につながらない

・「べき論」「一般論」は自分ごとにならず、納得感が得られない

・心理的安全性が確保されないと、防衛反応を生む

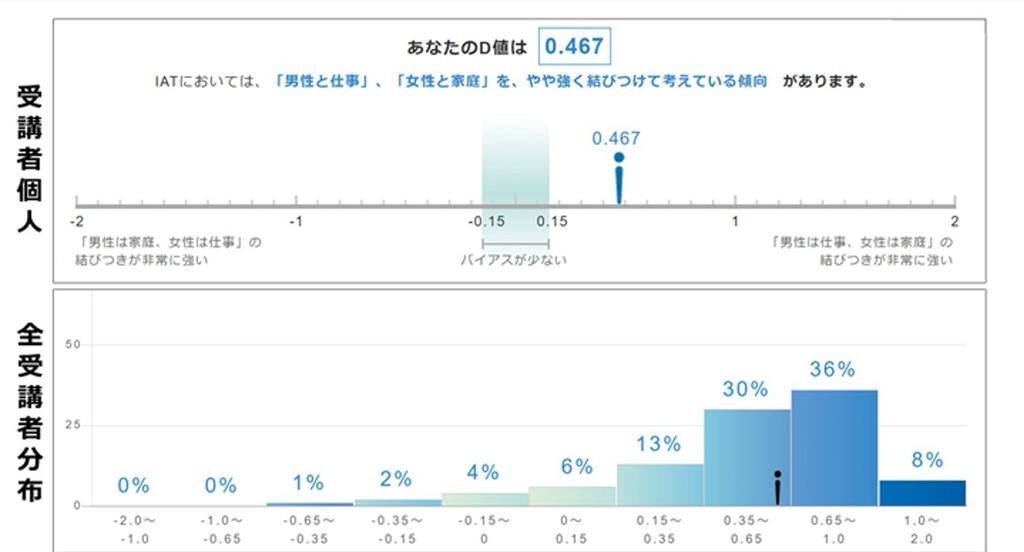

当社がラーニングプログラム「ANGLE」、継続学習と組織診断プログラム「ANGLE Plus」を開発した際には、こうした点を深く考えました。

また、心理学研究者であり、アンコンシャス・バイアス測定テスト「IAT」の第一人者でいらっしゃる潮村公弘氏にもIAT監修をお願いし、納得感を持っていただける設計を重視しました。

アンコンシャス・バイアスへの対処はダイバーシティ推進の土台…

しかし一方で「どうすれば本当に行動が変わるのか」という問いに多くの企業が悩んでいます。

チェンジウェーブグループでは、500社以上の企業変革をご支援してきた知見をもとに

アンコンシャス・バイアスの「可視化」から「行動変容」につなげるアプローチをご提供しています。

ーー>この続きはダウンロード資料でご覧ください

セミナーのアーカイブ視聴はこちらから

↓↓↓