アンコンシャス・バイアスとダイバーシティ推進②2025年版 ~企業担当者アンケートに見る実践の壁と継続のヒント~

ー「研修はしたが、継続できてない」「何が変わったか、実感できない」ー

現場の声を出発点に、アンコンシャス・バイアスを起点とした組織変革、 継続と定着につなげるためのヒントをお届けします。

※本レポートは2024年11月に実施したセミナー、「アンコンシャス・バイアス対処を組織の力に変える」の内容を抜粋し、作成しています。

セミナー全ての内容はアーカイブ配信でご覧ください。

→→セミナーのアーカイブ視聴はこちらから

はじめに

アンコンシャス・バイアスとダイバーシティ推進 ①では、アンコンシャス・バイアスが個人や組織に与える影響や、その気づきをどのように行動につなげるかをご紹介しました。

本資料では、アンコンシャス・バイアス学習を“やりっぱなし”にせず、組織として継続的に取り組むにはどうすればよいかに焦点を当て、実際の企業事例やラーニングと実践のプログラム活用法を交えながらご紹介します。

「知って終わり」ではなく、「続けて変わる」ためのヒントをお伝えしたいと思います。

スピーカー

株式会社チェンジウェーブグループ

代表取締役社長CEO

佐々木 裕子

組織として行動変容を定着させるために必要なこと

アンコンシャス・バイアスのラーニング・プログラム「ANGLE」は、10万人超に受講していただいています。

ご自身のバイアスを認識し、その根源にある脳のメカニズムを理解したうえで、主体的にコントロールする方法を考えていただくと、成果があることも見えてきました。

ただ、これで組織はどう変わるんでしょうか。ANGLEを導入してくださった企業31社に、振り返り調査をさせていただきました。

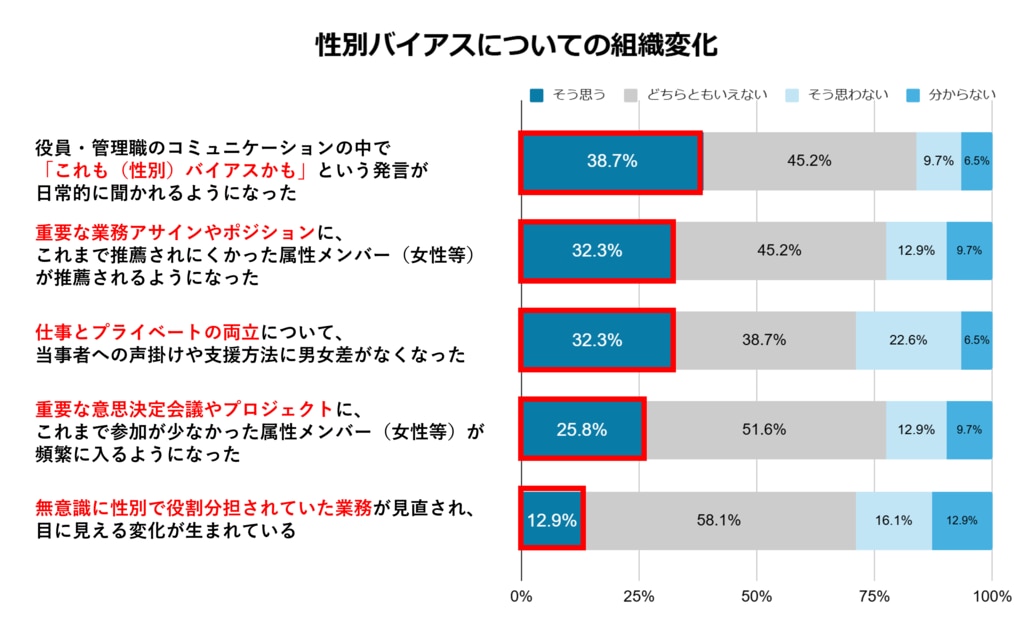

●ANGLE導入企業アンケート調査~性別バイアス

Q. ANGLE導入後、組織内でどんな行動変化があると感じているか

1. 役員、管理職のコミュニケーションの中で「これもバイアスかも」という発言が いる |

結果をご覧いただくと、変化を感じている中で、多いもので4割近く。一番難しいのは「無意識に性別で役割分担している」。ここが改善されると一番インパクトがありそうです。

やはり、各人の変化が見えたとしても、それが組織レベルになってくるには時間も手間もかかるということではないかと思います。

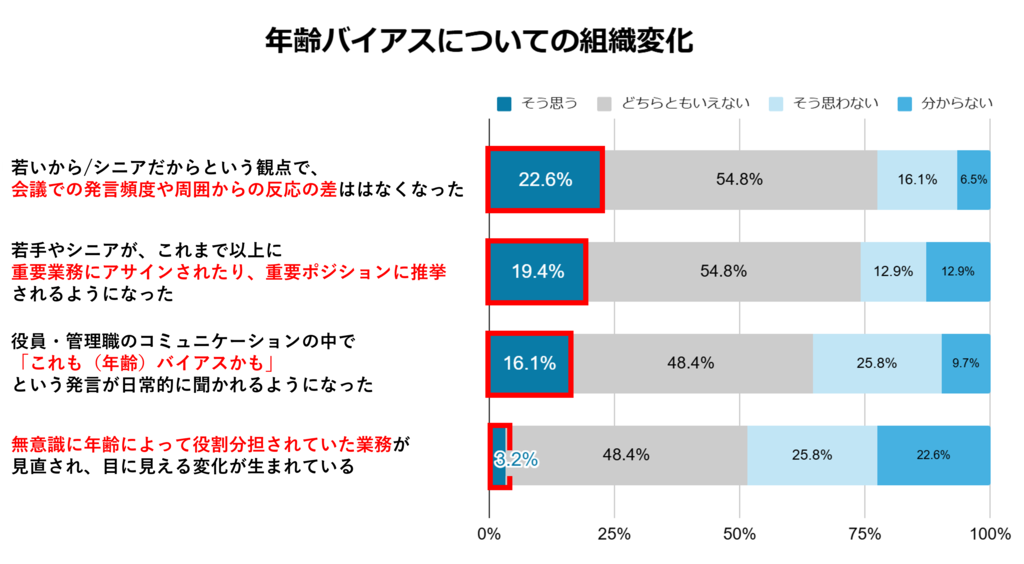

●ANGLE導入企業アンケート調査~年齢バイアス

しかしながら、日本のプライム上場企業では、約2.1万人いる役員のうち、社内から登用されている女性役員は400名未満というのが現状です。構造的要因のほか、アンコンシャス・バイアスがもたらす経験やキャリアパスにおける「微差」の積み重ねが影響している可能性が高いと考えられます。

Q.ANGLE導入後、組織内でどんな行動変化があると感じているか

1. 若いから、シニアだからという観点で、会議の発現頻度や周囲からの反応、差は |

性別バイアスに比べて、全項目、1割程度少ないですね。

年齢バイアスについても、無意識のうちに年齢によって役割分担している、というところはなかなか変わらないように見えます。

一人ひとりの変化を促すような研修・ラーニングは、十分設計できます。ただ、組織の変化は一気に進まないですし、時間がかかります。 かつ、性別バイアスよりも年齢バイアスの方が人事制度や組織体制と紐づいている部分がとても大きいので、一段根深いわけです。

無意識に「ウチの社内・部内では、こういう役割分担になっている」という既成概念ができてしまっていると、 解消が難しいのです。

ご参考まで、アメリカでアンコンシャス・バイアスと言えば人種の問題が大きいですが、Project Implicitという研究者たちの調査では、

アンコンシャス・バイアスの強度は

・生活領域の社会文化に影響される

・生活領域の多様性・分離性・規模に影響される

ことが分かっています。

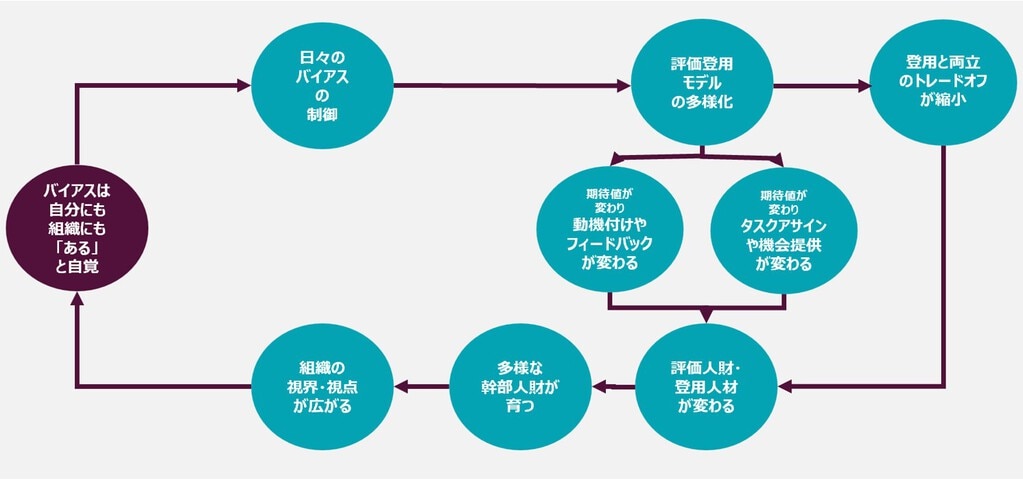

つまり、アンコンシャス・バイアスというのはとても社会的なものだということです。

(詳しくはこちら セミナーアーカイブ配信)

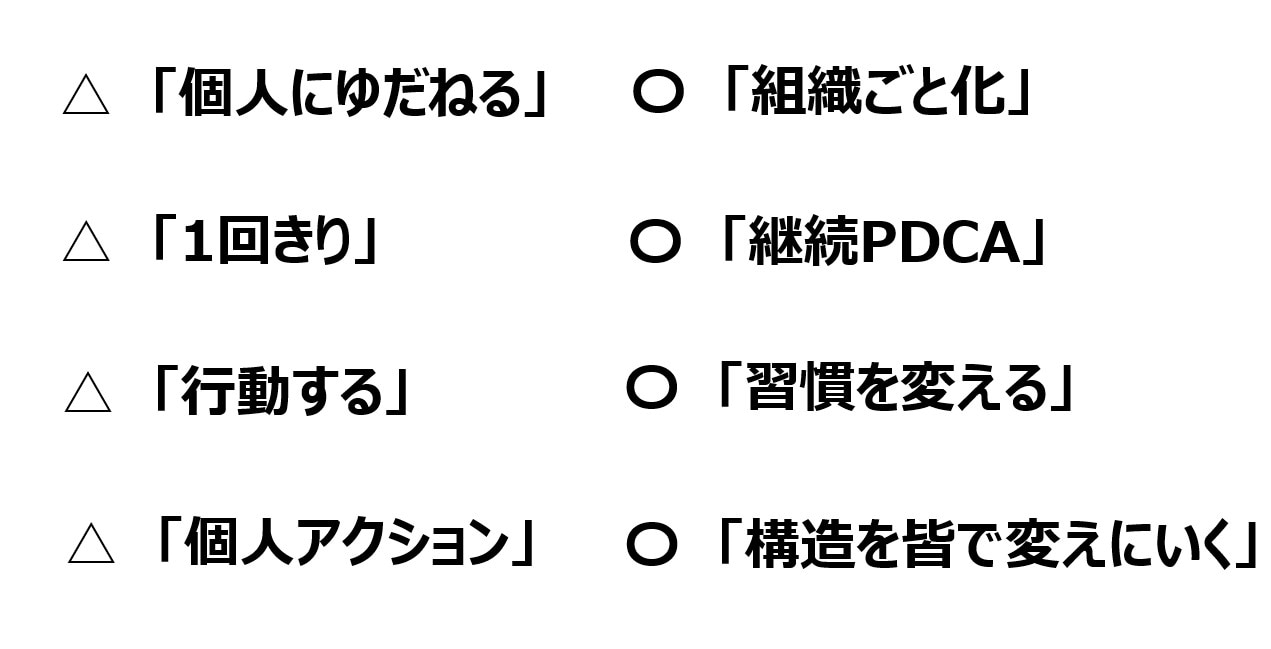

となると、個人の学びや気づきにとどまらず、組織全体として“行動が変わり続ける”仕組みをどう作るかが重要です。

個人の変化から組織の変化へ、という流れも大事ですが、組織の変化に影響されて個人の行動が変わる、という流れはさらに重要で、その部分をリードできるのが人事部門の皆さまであると言えます。

では、DE&Iがなかなか進まない組織で何をすべきか、構造を捉えてから施策に落としていきます

。

セミナーのアーカイブ視聴はこちらから

↓↓↓